This is a very special post, for two reasons: first, it is written both in English and in Spanish (If you speak both, I recommend you to read it in its original version: English. Translating is hard. Very hard.) and, second, it’s not written by me, but by very special people. Let’s explain. For the third summer, I’ve spent August in Zway, in the South of Ethiopia, participating in an English teaching program. I was teaching the highest-level class and I proposed an assignment on “language and identity” to my students. I spent two weeks talking to them about endangered languages and the importance of preserving them and I ended such a torture by asking them to write one page and a half with some personal considerations on the relationship between language and identity. As a reward for all the hard work I promised to publish some of this reflections (when original) here. Some clarifications: (xxx) means I can’t understand the handwritten word and a word in brackets means I’m not sure if I understood it right, so please, affected students, correct me when you need to!!

I’ve just tried to put in order all the interesting comments the students wrote and to create a coherent structure. However, it hasn’t been an easy job. It’s a long post, but I think it’s definitely worth it, for all the interesting opinions it contains and for how many debating aspects arouse.

It’s always better to start from the beginning: what is language?

“Language is the main way of human relationship.” Anisa Abdu

“My language is my life. Because if there is no language we can’t communicate with each other and also my language is my culture.” Kalkidan Bogale

“My language for me is my identity, is my history, is my culture.” Hana Dawit

“Our language is our identity.” Kaleab Gashaw

“I think language defines culture for all peoples. Sorrow and joy are defined by language.” Yordanos Endalkachew

“Language is the identity of one nation; one language without nation, nation without language is impossible.” Getahun Shale

“Identity is what you are. To introduce yourself you use language because that language helps you to communicate with someone in a simple way and it is good to make good relationship with humans, but when you’re speaking about yourself and that man does not understand, you have a problem, so language helps human to solve problems.” Anisa Abdu

“[…] Language has its rights, as humans.” Workagegnew Dejene

“In Ethiopia some people believe language is a gift from God, because when people pray they ask God by their language. Example: Oromo people pray in Oromic language and Amhara people pray in Amharic language, so they believe it.” Kalkidan Bogale

And how does language work?

“Language has also characteristics: 1) birth, 2) growth, 3) death […]:

1) Birth: Language can be born as humans and it can grow by its families. For example: in one unknown society that lives in Zway Islands, they created or found one language that we call Zey /ዘይ/. This means that Zey language was born in Ziway Islands and also we can say that this society gave birth to the language and the language was born.

2) Growth: Like human beings, language also grows, when we get a new language and we can communicate by that new language and that language gets other people who speak well and when it gets spread to lots of people we can say that language has grown. Example: in Ethiopia there is Ge’ez language, which is spoken by priests and older people. That Ge’ez language was a famous language in the past time.

3) Death: languages can also die as men. One language in the world dies every 14 days. When we say languages can die out or disappear, that language speakers die or other words: languages die when the last person who speaks it dies.” Workagegnew Dejene

Let’s take a look at Ethiopia’s linguistic situation.

“In Ethiopia there are more than 80 languages. In Ethiopia there are dying languages. Example: Ge’ez, Gafat, Zay, etc. The cause of dying languages is the extinction of people, etc. And also in Ethiopia there are not dying languages. Example: Amharic, Oromic, Tigrinya, Wolaytinya and so further.” Getahun Shale.

According to Ethnologue, there are 85 living languages in Ethiopia. Both Geez and Gafat are extinct languages, and Zay is spoken by less than 5,000 people, both in the islands and in the shores of Lake Zway. Amharic is the official language of the country and Oromo, Tigrigna and Wolaytta are three of the most spoken languages in the country.

“There are many languages in the world above 800 languages. For example we can see in Ethiopia there are many languages, above 80. They have diversity (difference) but they live by tolerance.” Kaleab Gashaw

Most linguists agree that there are around 6,000 – 7,000 languages in the world. Ethiopia occupies the 24th place in the list of countries with more languages in the world. Especially interesting is the aspect of tolerance: 85 living languages, 44% of Christian Orthodox, 20% of other Christian confessions, and 34% of Muslims live together peacefully in 9 ethnically based regions: sounds like THE dream to me.

“In Ethiopia there are above 82 languages and 4 language families. It is true but in the past (some years ago), the Ethiopian government said that Ethiopians could only speak Amharic. At that time, that government (xxx) all Ethiopian nations and they thought they were [lonely], so they did not use their languages: they bemeaned themselves.

I think that to protect your identity you have to use your language, yourself, look up to yourself and maintain your identity by your language. In Ethiopia at Menelik II and Derg government the people were not educated so they didn’t fight for their culture and history, but at this time many Ethiopian people are educated and they have good ideas about their rights, so they fight about their identity. And at this time the government is very good because it gives equal right for all nations.” Anisa Abdu

“In Ethiopia languages have a right of equality. As human democratic and human rights, the Constitution, for example, in the article 5, sub-article 1.2 in Ethiopian Constitution there is equality of language. Each language in Ethiopia is known by its local people and also they have their own cultures. For example: in Ziway there are around five different languages: 1) Oromiya (oromic), 2) Gurage, 3) Tigre, 4) Amharic, 5) Wolayta. Amharic, Wolayta, Oromic, Gurage and Tigre have their own culture and speaking ways. In Oromic there are books, published newspapers, magazines, etc. It has its own pronunciation. Amharic language is practiced by all the Ethiopian citizens as national language, this doesn’t mean that it is better than others.” Workagegnew Dejene

The four main language families in Ethiopia are Cushitic, Nilo-Saharan, Omotic and Semitic. Menelik II forbid the use of Oromo and “Amharic only” policies were followed by the following governments. The actual Ethiopian constitution grants equal rights for all the country languages, at least de jure.

Language reveals your identity, inside and outside your country:

“Language describes humans identity. That means, for example, when one person speaks Amharic language we say he is Amhara, but that person may be Amhara, Oromo or other nation.” Getahun Shale

“When I speak Amharic, for instance, everyone else would guess I’m an Ethiopian. So whenever I use my language, it identifies me. […] Language shows who I am, where I come from. If today I speak Amharic, everyone can know that I’m an Ethiopian: it shows my culture, my background and for that reason it is important for me.” Etabez Ugre

“And also, when we preserve our languages, we preserve our identity; that means our own language can show our selves or our own identity. Only our language can tell to another person our identity. […] My language can show you, tell you, who I am. Whether I am Gurage or I am Oromo or I am Amhara; and also my language expresses my nation.” Workagegnew Dejene

And language not only reveals your identity, sometimes it determines it:

“Language is used to communicate, so without communication is impossible to live. Language is my identity, it shows where I belong, where I live. […] It expresses anything in myself. Many people are not proud of their language, so they lose their identity. Losing identity means “is not who you are”. But I’m proud of my language because it is my identity, it shows anything that belongs to me, it shows who I am. I am Tigre and in Ethiopia there are so many speakers, I can’t speak very well, but I can speak. Because I speak I know anything of my culture.” Edidiya Mengistu

“My identity by language is Amharic, but my parents’ nation is Oromo and all my parents speak Oromic, but I don’t speak Oromic language, I speak Amharic, it’s not my identity. Sometimes I speak English and in the summer school I learn English language. Ethiopia has very different languages by region. Ethiopian languages are spoken by a lot of people by nation. My nation is Oromo but I don’t speak Oromo, so it’s not my identity. My parents speak more than one language. I learnt 1-8 grade by Amharic, now I learn English and try to speak English. […] My identity is Oromo by friends and by my parents.” Sitina Nuri

And language contributes also to the construction of outsider’s identity:

“Let me say, one person went to Ethiopia and that person who came in Ethiopia know no one, so that person cannot communicate with Ethiopian people in the local language: he only spoke his language. His language expressed him to local people, who is he?, where does he come from?, and so on. That means he identified himself without understanding one language, only his language.” Workagegnew Dejene

It’s clear why all languages are the same:

“[…] Languages are equal and also they tell you the same ideas.” (Kalkidan Bogale)

“I can speak Amharic perfectly and I try to speak English and Afan Oromo. I love all languages, because if there were no languages we wouldn’t be able to communicate with each other. For all these reasons, language is important. So all of us have to respect all languages, because they tell us the same ideas.” Etabez Ugre

“Because all languages are equal and all languages give you the same ideas. I can speak Amharic perfectly and I try to speak English, but I need to know a lot of languages. I respect all languages because all languages are equal.” Mahalet Tariku

However, to the question if sometimes languages are discriminated, we find a categorical answer:

“Yes! Because every person can speak, but for example in Ethiopia there is sometimes the inferiority of languages. Let me say, I can speak English, Amharic very well, then I am the one who has the highest / greatest position because of my language. And also there is discrimination of language like the person who speak Amharic or Oromic have a good [place] in a community, but a person who speaks Wolayta and Hadiya has not a place to speak and make decisions in a community.” Workagegnew Dejene

And this is related to the different values associated to different languages:

“One language which is famous in all the world like English: there is everything in that language – there is education, media station, published items and so on.” Workagegnew Dejene

“If we speak more than one language we have to [appreciate] it, for example, to develop our langauge skill, to communicate with out of country people.” Mahalet Tariku

That is why some languages need to be protected:

“Preserving languages is important to identity. Someone that doesn’t preserve their own language can’t know their history and can’t understand their identity.” Mahider Diriba

“I think that any tribe or nation has its own culture (music, dance, different celebration food, eating style, etc.), history (what is their lifestyle, where are they from, what they did and do); it is the way of expression of identity, but when culture and history are endangered, language becomes endangered.” Anisa Abdu

“But if we don’t protect the languages, languages die out and the language is damaged. For example, in Zway, in the islands, people speak Zay. So for years the Zay language is been damaged. And all languages are not the same; people from all the world speak a lot of types of language. I speak Amharic and sometimes English and I love my language, Amharic.” Yordanos Endalkachew

“[…] For example, when we look at Oromic language; it can transmit information or knowledge from one person to another and the same is true for Amharic language. But Oromic language has fewer speakers than Amharic because Amharic language is the language of our Ethiopian people, which means it is the [national] Ethiopian language. But both speakers of these languages have equal right to use their language in any area, as they want to speak their language. And it is not for Oromic and Amharic languages, for all the languages of the world have equal rights. […] In general, one language is the identity of the speaker of the language and we must give for all languages equal right and we have a responsibility to keep them rather than anything.” Anwar Abdu

“People believe that if there is no language we can’t live peacefully. So we have to protect languages from death and we have to respect all languages.” Mahider Diriba

In Oromo area, where Zway is sited, primary education may be either in Oromo or in Amharic, while secondary education must be in English. All the students in my class had studied in Amharic in primary school and not all of them had started secondary school. The educational language is an important topic when discussing languages in Ethiopia.

“Language is important to education because to learn we must know our language. Every person speaks and knows their country language because when we are little we learn our language. It is important for me and for my country to enlarge the language. For example, in Ethiopia the children learn the language from their parents, so language is used in education, used in everything, especially to learn language in school.” Mahider Diriba

“Language is important in education: without it we can’t communicate what we need to learn and it helps in reaching the format of what is need to be said.” Etabez Ugre

“One guy learning in Amharic; he can speak English, he can’t understand because he can’t speak Amharic, so he learns in English.” Hana Dawit

“Language is important to education because if there is no language we can’t learn.” Mahalet Tariku

And, just to finish, something to think about:

“I can speak Amharic perfectly and I try to speak English and Spanish and others, but I want to know all languages, because languages are important to do everything. Now, I will give you an example. There are two people, one of them is rich and one of them is poor, but he can speak more than three languages. The rich man can’t speak many languages; he speaks only one language. Who do you think is rich? I think a person who speaks a lot of languages is rich, because if you can speak many languages you can communicate with each other. So I believe that if you communicate with people, you are rich. For all these reasons I love my language and I want to know many languages.” Kalkidan Bogale

As an appendix, we talked about how jokes are usually determined by the language in which they are told and the importance of language for having fun:

“Our language can make jokes, songs, poetry and so on. In the world, everyone use different kinds of language so they make jokes, songs, but some jokes use to that country, because the Ethiopian (Amharic) jokes change to English and I expatriate it, it has no sense or they don’t understand what I’m saying, […], so our language is important to make jokes and songs.” Mahider Diriba

As a consequence, I received a number of Amharic jokes (written in English) that I’d love to share. To understand them, it’s important to know that farenji is the word used in Ethiopia to call the white men. These jokes not only use languages phonetic similarities, but also contribute to the creation of an Ethiopian identity, opposed to the (white) outsiders.

“Once upon a time there were two men and the first men language was English. The second man language was Amharic. One day the Englishmen grabbed a mango and he was eating it. The Amharic man said in Amharic language “Give me the mango” (Mango set’eñal /ማንጎ ሰጠኛል/). The Englishman leaves. (Because of /man – go/.)” Yordanos Endalkachew

“One day, a farenji man goes to a cafe and calls the waiter. And he can speak little Amharic and he asks “Can I get fandiya?” Then the waiter understands that the farenji man wants fandiya for (xxx), so he brings it to him, but the farenji man, when he saws the fandiya became senile. At that moment, the waiter, angry, says that why he hated him and he wanted to fight with the farenji man, but the farenji man told the waiter that he was not correct because he wanted fandisha and not fandiya. (fandisha – pop corn; fandiya – the waste of the horses.)” Anisa Abdu

“Teacher: How are you setting on with your exam? Student: Not bad, sir, the questions are easy enough, it is the answers I have difficult with!” Hana Dawit

And not only jokes, but also funny coincidences between languages:

“For example, in Spanish pis means ‘urine’, but in English, peace means ‘comfortable life or living with harmony’. So when you read the word peace, Spanish people understand by the word ‘urine’, but English people understand the word peace by ‘live with harmony’, for this reason language makes fun.” Kalkidan Bogale

“Hola in Spanish is ‘hello’, but hola in Afaan Oromo means ‘sheep’. So in Spain if you say hola people understands by saying ‘hello’, but Oromo people understands by the word ‘sheep’. So language makes fun and jokes.” Mahalet Tariku

“On the other hand language, is also used to make jokes and music. This is because if we say one word it has another meaning in other language. For example, when we say look, it means ‘watching something’, but in Amharic it means ‘a paper’.” Anwar Abdu

I hope you enjoyed this post as much as I did. And that so many nice ideas culminate in a nice discussion in the comments section and in new posts for the future.

Class 12, Mary Help School, Zway, Summer 2003 (E.C.)

«How to comment», for non-Spanish speakers:

Press (number) comentarios, in green, in the end of the post > in the blank rectangle that appears after the comments, write your comment > in Comentar como (under the rectangle), select Nombre / URL and in the window that appears, fill your name after Nombre and press Continuar > again in the post window, press Publicar un comentario.

Collage de lengua e identidad, recién llegado de Zway

Este post es muy especial, por dos razones: primero, está escrito en inglés y en español (si habla usted ambas lenguas, le recomiendo leerlo en versión original: en inglés. Traducir es difícil. Muy difícil.) y, segundo, no lo he escrito yo, sino gente muy especial. Me explico. Este ha sido mi tercer agosto en Zway, en el sur de Etiopía, participando en un programa de enseñanza de inglés. Enseñaba en la clase de nivel más alto y propuse a mis alumnos una redacción sobre “lengua e identidad”. Estuve dos semanas hablándoles de lenguas en peligro de extinción y la importancia de preservarlas y acabé semejante tortura pidiéndoles que escribieran una página y media de reflexiones personales sobre la relación entre lengua e identidad. Como recompensa por tanto trabajo duro, les prometí publicar algunas de sus reflexiones (si eran originales) aquí. Algunas aclaraciones: (xxx) significa que no consigo entender la caligrafía ni, por lo tanto, la palabra y una palabra entre corchetes significa que no estoy segura de haber entendido la palabra correcta, así que, por favor, estudiantes implicados, ¡corregidme cuando tengáis que hacerlo!

Yo solamente he intentado ordenar todos los muy interesantes comentarios que escribieron los alumnos y tratar de crear una estructura coherente. Sin embargo, no ha sido trabajo fácil. Es un post largo, pero creo que vale la pena, por todas las opiniones interesantes que contiene y por cuantos puntos a debatir surgen.

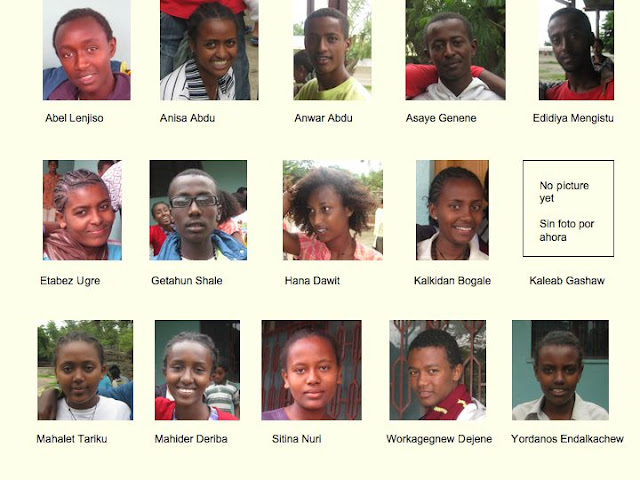

Casi todos los autores de este post.

Lo mejor siempre es empezar por el principio: ¿qué es la lengua?

“El lenguaje es la principal forma de relación humana”. Anisa Abdu

“Mi lengua es mi vida. Porque si no existieran las lenguas, no podríamos comunicarnos los unos con los otros y además mi lengua es mi cultura.” Kalkidan Bogale

“Para mí, mi lengua es mi identidad, mi historia, mi cultura.” Hana Dawit

“Nuestra lengua es nuestra identidad.” Kaleab Gashaw

“Creo que una lengua define la cultura para todos los pueblos. La pena y la alegría vienen definidos por la lengua.” Yordanos Endalkachew

“Una lengua es la identidad de una nación; una lengua sin nación, una nación sin lengua es imposible.” Getahun Shale

“Identidad es lo que eres. Para presentarte utilizas tu lengua, porque esa lengua te ayuda a comunicarte con alguien de forma sencilla y es útil para entablar buenas relaciones con los seres humanos, pero cuando estás hablando de ti mismo y la otra persona no entiende, tienes un problema, así que la lengua ayuda a los humanos a resolver problemas.” Anisa Abdu

“[…] Las lenguas tienen sus derechos, como los humanos.” Workagegnew Dejene

“En Etiopía algunas personas creen que la lengua es un regalo divino, porque cuando las personas rezan, le piden a Dios en su lengua. Ejemplo: Los Oromo rezan en lengua oromo y los Amhara en lengua amárica, por lo que lo creen así.” Kalkidan Bogale

¿Y cómo funcionan las lenguas?

“Las lenguas tienen sus características: 1) nacimiento, 2) crecimiento, 3) muerte […]:

1) Nacimiento: Las lenguas pueden nacer, igual que los humanos y pueden crecer a través de sus familias. Por ejemplo: en una sociedad desconocida que vive en las islas de Zway, crearon o encontraron una lengua que llamamos Zey /ዘይ/. Esto significa que la lengua Zey nació en las islas de Zway y también podemos decir que esta sociedad dio a luz a la lengua y la lengua nació.

2) Crecimiento: Como los seres humanos, las lenguas también crecen, cuando tenemos una nueva lengua y podemos comunicarnos con esa nueva lengua y esa lengua tiene otras personas que hablan bien y cuando se extiende a mucha gente, podemos decir que esa lengua ha crecido. Ejemplo: en Etiopía tenemos la lengua Ge’ez, hablada por sacerdotes y ancianos. La lengua Ge’ez fue famosa en el pasado.

3) Muerte: las lenguas también mueren como los hombres. En el mundo muere una lengua cada 14 días. Cuando decimos que las lenguas pueden morir o desaparecer, que sus hablantes mueren u otras palabras: una lengua muere cuando la última persona que la habla muere.” Workagegnew Dejene

Echemos un vistazo a la situación lingüística de Etiopía.

“En Etiopía hay más de 80 lenguas. En Etiopía hay lenguas moribundas. Ejemplo: ge’ez, gafat, zway, etc. La causa de que las lenguas mueran es la extinción de las personas, etc. Y en Etiopía también hay lenguas que no están muriendo. Ejemplo: amárico, oromo, tigriña, wolaytiña y así en adelante.” Getahun Shale.

Según Ethnologue, hay 85 lenguas vivas en Etiopía. Tanto geez como gafat son lenguas extintas y zay la hablan menos de 5.000 personas, en las islas y en las orillas del lago Zway. El amárico es la lengua oficial del país y oromo, tigriña y wolaytta son tres de las lenguas más habladas del país.

“Hay muchas lenguas en el mundo, más de 800 lenguas. Por ejemplo, podemos ver que en Etiopía hay muchas lenguas, más de 80. Tienen diversidad (diferencias), pero viven en tolerancia.” Kaleab Gashaw

La mayoría de lingüistas están de acuerdo en que hay alrededor de 6.000 – 7.000 lenguas en el mundo. Etiopía ocupa el 24º lugar en la lista de países con más lenguas del mundo. El aspecto de la tolerancia es especialmente interesante: 85 lenguas vivas, un 44% de cristianos ortodoxos, 20% de otras confesiones cristianas y un 34% de musulmanes viven juntos pacíficamente en 9 regiones constituidas por razones étnicas: ¿no suena a sueño hecho realidad?

“En Etiopía hay más de 82 lenguas y 4 familias de lenguas. Es cierto, pero en el pasado (hace unos cuantos años), el gobierno etíope dijo que los etíopes solo podían hablar amárico. En esa época, ese gobierno (xxx) a todas las naciones etíopes y estas pensaron que estaban [solas], por lo que no utilizaron sus lenguas: se envilecieron.

Creo que para proteger tu identidad debes utilizar tu lengua, a ti mismo, respetarte a ti mismo y mantener tu identidad a través de tu lengua. En Etiopía, durante el gobierno de Menelik II y del Derg, la gente no había recibido una educación y por ello no lucharon por su cultura e historia, pero en este momento, muchos etíopes han recibido una educación y tienen buenas ideas acerca de sus derechos, por lo que luchan por su identidad. Y en este momento el gobierno es muy bueno, porque concede los mismos derechos a todas las naciones.” Anisa Abdu

“En Etiopía las lenguas tienen el derecho a la igualdad. Como democracia humana y derechos humanos, la Constitución, por ejemplo, en el artículo 5, sub-artículo 1.2 de la Constitución Etíope está la igualdad de las lenguas. Cada lengua en Etiopía es conocida por su gente y también tienen sus propias culturas. Por ejemplo, en Zway hay alrededor de 5 lenguas diferentes: 1) oromiya (oromo), 2) gurage, 3) tigre, 4) amárico, 5) wolayta. El amárico, el wolayta, el oromo, el gurage y el tigre tienen su propia cultura y formas de hablar. En oromo hay libros, periódicos publicadas, revistas, etc. Tiene su propia pronunciación. El amárico lo hablan todos los ciudadanos etíopes como lengua nacional, lo que no significa que sea mejor que las demás.” Workagegnew Dejene

Las principales cuatro familias de lenguas en Etiopía son la cushítica, la nilo-sahariana, la omótica y la semítica. Menelik II prohibió el uso del oromo y los siguientes gobiernos siguieron políticas de “solamente amárico”. La constitución etíope actual garantiza los mismos derechos para todas las lenguas del país, por lo menos de jure.

La lengua revela tu identidad, dentro y fuera de tu país:

“Las lenguas describen la identidad humana. Esto significa, por ejemplo, que cuando una persona habla la lengua amárica decimos que es amara, pero puede que esa persona sea amara, oromo u de otra nación.” Getahun Shale

“Cuando hablo amárico, por ejemplo, los demás adivinarán que soy etíope. Así que cada vez que utilizo mi lengua, me identifica. […] Mi lengua muestra quién soy, de dónde vengo. Si hoy hablo amárico todo el mundo podrá saber que soy etíope: muestra mi cultura, mi trasfondo y por esa razón es importante para mí.” Etabez Ugre

“Y también, cuando preservamos nuestras lenguas, preservamos nuestra identidad; eso significa que nuestra lengua puede mostrarnos a nosotros mismos y a nuestra identidad. Solo nuestra lengua puede decirle a otra persona cuál es nuestra identidad. […] Mi lengua puede mostrarte, decirte, quién soy. Si soy gurage o si soy oromo o si soy amara; y además mi lengua expresa mi nación.” Workagegnew Dejene

Y la lengua no solo revela nuestra identidad, sino que a veces la determina:

“La lengua se utiliza para comunicar y sin comunicación es imposible vivir. Mi lengua es mi identidad, muestra a dónde pertenezco, donde vivo. […] Expresa todo lo que hay en mí. Muchas personas no están orgullosas de su lengua, por lo que pierden su identidad. Perder la identidad significa “no es quien eres”. Pero yo estoy orgulloso de mi lengua, porque es mi identidad, muestra todo lo que me pertenece, muestra quién soy. Yo soy Tigre y en Etiopía hay muchos hablantes, yo no lo puedo hablar muy bien, pero puedo hablarlo. Debido a que lo hablo, conozco mi cultura.” Edidiya Mengistu

“Mi identidad por lengua es amárico, pero la nación de mis padres es oromo y todos mis parientes hablan oromo, pero yo no hablo oromo, hablo amárico, no es mi identidad. Algunas veces hablo inglés y en la escuela de verano aprendo inglés. Etiopía tiene muchas lenguas diferentes por región. Las lenguas etíopes las habla mucha gente por la nación a la que pertenecen. Mi nación es oromo pero no hablo oromo, por lo que no es mi identidad. Mis padres hablan más de una lengua. Yo estudié los cursos 1-8 en amárico, ahora aprendo inglés e intento hablar inglés. […] Mi identidad es oromo por mis amigos y mis padres.” Sitina Nuri

Y la lengua contribuye también a la construcción de la identidad de los extranjeros:

“Permítanme decir, una persona fue a Etiopía y esa persona que vino a Etiopía no conocía a nadie, así que esa persona no podía comunicarse con la gente etíope en la lengua local: solo hablaba su lengua. Su lengua le mostraba a la gente local, ¿quién es?, ¿de dónde viene?, etc. Eso significa que se identificó a sí mismo al no entender una lengua, solo su lengua.” Workagegnew Dejene

Está claro por qué todas las lenguas son iguales:

“[…] Las lenguas son iguales y te cuentan las mismas ideas.” (Kalkidan Bogale)

“Puedo hablar amárico perfectamente e intento hablar inglés y afan oromo. Amo todas las lenguas, porque si no hubiera lenguas no seríamos capaces de comunicarnos los unos con los otros. Por todas esas razones, la lengua es importante. Así que todos nosotros debemos respetar todas las lenguas, porque nos dicen las mismas ideas.” Etabez Ugre

“Porque todas las lenguas son iguales y todas las lenguas te dan las mismas ideas. Yo puedo hablar amárico perfectamente e intento hablar inglés, pero tengo que saber muchas lenguas. Respeto todas las lenguas porque todas las lenguas son iguales.” Mahalet Tariku

Sin embargo, a la pregunta de si a veces algunas lenguas son discriminadas, encontramos una respuesta categórica:

“¡Sí! Porque todas las personas pueden hablar, pero por ejemplo, en Etiopía a veces tenemos la inferioridad de las lenguas. Permítanme decir, puedo hablar inglés, amárico muy bien, por lo que soy el que tengo la posición más alta / mejor debido a mi lengua. Y también hay discriminación de lenguas cuando la persona que habla amárico u oromo tienen un buen [lugar] en una comunidad, pero una persona que habla wolayta y hadiya no tiene un lugar para hablar ni tomar decisiones en una comunidad.” Workagegnew Dejene

Y esto está relacionado con los diferentes valores asociados a diferentes lenguas:

“Una lengua que es famosa en todo el mundo como el inglés: hay de todo en esta lengua – hay educación, medios de comunicación, artículos publicados, etc.” Workagegnew Dejene

“Si hablamos más de una lengua, debemos [apreciarla], por ejemplo, desarrollar nuestras habilidades lingüísticas, para hablar con gente de fuera del país.” Mahalet Tariku

Por esto es por lo que algunas lenguas deben ser protegidas:

“Preservar lenguas es importante para nuestra identidad. Alguien que no preserva su lengua no puede conocer su historia y no puede entender su identidad.” Mahider Diriba

“Creo que cualquier tribu o nación tiene su propia cultura (música, bailes, diferentes tipos de comida festiva, estilo de comer, etc.), historia (cuál es su estilo de vida, de dónde son, qué han hecho); es la forma de expresión de su identidad, pero cuando cultura e historia están en peligro de extinción, la lengua entra en peligro de extinción.” Anisa Abdu

“Pero si no protegemos las lenguas, las lenguas mueren y la lengua está dañada. Por ejemplo, en Zway, en las islas, la gente habla zay. Y desde hace años la lengua zay ha estado dañada. Y no todas las lenguas son iguales; gente de todo el mundo habla muchos tipos de lenguas. Yo hablo amárico y a veces inglés y amo mi lengua, el amárico.” Yordanos Endalkachew

“[…] Por ejemplo, si nos fijamos en la lengua oromo: puede transmitir información o conocimiento de una persona a otra y lo mismo puede decirse de la lengua amárica. Pero el oromo tiene menos hablantes que el amárico, porque la lengua amárica es la lengua de nuestro pueblo etíope, lo que significa que es la lengua [nacional] etíope. Pero los hablantes de ambas lenguas tienen el mismo derecho a usar su lengua en cualquier área, según quieren hablar su lengua. Y no es para las lenguas oromo o amárica, puesto que todas las lenguas del mundo tienen los mismos derechos. […] En general, una lengua es la identidad del hablante de dicha lengua y debemos darles los mismos derechos a todas las lenguas y tenemos la responsabilidad de conservarlas más que nada.” Anwar Abdu

“La gente cree que si no hubiera lenguaje no podríamos vivir en paz. Por lo que tenemos que proteger las lenguas de la muerte y debemos respetar todas las lenguas.” Mahider Diriba

En la región oromo, en la que se sitúa Zway, la educación primaria puede ser tanto en oromo como en amárico, mientras que la educación secundaria debe ser en inglés. Todos los alumnos en mi clase estudiaron en amárico en la escuela primaria y no todos habían empezado la secundaria. La lengua usada en educación es un asunto importante cuando se habla de lenguas en Etiopía.

“La lengua es importante en educación porque para aprender tenemos que conocer nuestra lengua. Todas las personas hablan y conocen la lengua de su país porque cuando somos pequeños aprendemos nuestra lengua. Es importante para mí y para mí país ampliar la lengua. Por ejemplo, en Etiopía los niños aprenden la lengua de sus padres, así que la lengua es usada en la educación, usada en todo, especialmente para aprender la lengua en el colegio.” Mahider Diriba

“La lengua es importante en educación: sin ella no podemos comunicar lo que necesitamos aprender para alcanzar el formato de lo que tiene que decirse.” Etabez Ugre

“Una persona estudiando en amárico; puede hablar inglés, no puede entender porque no habla amárico, por lo que tiene que estudiar en inglés.” Hana Dawit

“La lengua es importante para la educación porque si no hay lengua no podemos aprender.” Mahalet Tariku

Y, ya para acabar, algo en lo que pensar:

“Puedo hablar amárico perfectamente y trato de hablar inglés y español y otras lenguas, pero quiero hablar todas las lenguas, porque las lenguas son importantes para hacerlo todo. Les daré un ejemplo. Hay dos personas, una de ellas es rica y la otra es pobre, pero puede hablar más de tres lenguas. El hombre rico no puede hablar muchas lenguas; puede hablar solo una lengua. ¿Quién creen que es rico? Yo creo que una persona que habla muchas lenguas es rica, porque si hablas muchas lenguas puedes comunicarte con los otros. Así que creo que si puedes comunicarte con la gente, eres rico. Por todas estas razones amo mi lengua y quiero hablar muchas lenguas.” Kalkidan Bogale

A modo de apéndice, hablamos sobre cómo los chistes suelen estar determinados por las lenguas en que se cuentan y en la importancia de la lengua para divertirse:

“Nuestra lengua puede hacer bromas, canciones, poesía, etc. En el mundo, la gente utiliza diferentes tipos de lenguas, por lo que hacen chistes, canciones, pero el uso de algunos chistes se amolda a ese país, porque los chistes etíopes (amáricos) cambiados al inglés son expatriados, no tienen sentido o no entienden lo que digo […], por lo que nuestra lengua es importante para hacer bromas y canciones.” Mahider Diriba

Como consecuencia, recibí una serie de chistes amáricos (escritos en inglés) que me encantaría compartir. Para entenderlos, es importante saber que farenji es la palabra utilizada en Etiopía para denominar al hombre blanco. Estos chistes no utilizan solo similitudes fonéticas entre lenguas, sino que contribuyen a la creación de una identidad etíope, oponiéndose a los extranjeros (blancos).

“Había una vez dos hombres y la lengua del primer hombre era el inglés. La lengua del segundo hombre era el amárico. Un día, el inglés cogió un mango y se lo estaba comiendo. El amara dijo en lengua amárica: “Dame el mango” (Mango set’eñal /ማንጎ ሰጠኛል/). El inglés se va. (Debido a /man – go/ ‘hombre, vete’.)” Yordanos Endalkachew

“Un día, un hombre farenji entra en una café y llama al camarero. Sabe poco amárico y pide: “Querría fandiya”. Entonces el camarero entiende que el hombre farenji quiere fandiya para (xxx), así que se la trae, pero el hombre farenji, cuando ve la fandiya se vuelve loco. En ese momento, el camarero, enfadado, le pregunta que por qué le odia y quería pelearse con el hombre farenji, pero el hombre farenji le dijo al camarero que no tenía razón, porque quería fandisha, no fandiya. (fandisha – palomitas; fandiya – los excrementos de los caballos.)” Anisa Abdu

“Profesor: ¿Cómo vas con el examen? Alumno: No muy mal, señor, las preguntas son bastante fáciles, ¡con lo que estoy teniendo problemas es con las respuestas!” Hana Dawit

Y no solo chistes, pero también coincidencias divertidas entre lenguas:

“Por ejemplo, en español pis significa ‘orina’, pero en inglés peace significa ‘vida confortable o vivir en armonía’. Así que cuando lees la palabra peace, los españoles lo entienden como ‘orina’, pero los ingleses entienden la palabra peace como ‘vivir con armonía’, por esta razón las lenguas hacen gracia.” Kalkidan Bogale

“Hola en español es un saludo, pero hola en afan oromo significa ‘oveja’. Así que en España, si dices hola, la gente lo entiende como decir un saludo, pero los oromo lo entienden como la palabra ‘oveja’. Por lo que las lenguas hacen gracia y chistes.” Mahalet Tariku

“Por otro lado, la lengua también se utiliza para hacer chistes y música. Esto es porque si decimos una palabra, esta tiene otro significado en otra lengua. Por ejemplo, cuando decimos look, en inglés significa ‘ver algo’, pero en amárico significa ‘papel’.” Anwar Abdu

Espero que hayáis disfrutado de este post tanto como yo. Y que tantas buenas ideas culminen en una buena discusión en la sección de comentarios y en nuevos posts para el futuro.

Clase 12, Colegio Mary Help, Zway, Verano 2003 (C. E.)

Follow

Follow