Ojalá. U ojalá no.

- Cada tuit (o mensaje) solo puede tener 140 caracteres: es decir, deben ser muy breves, más que un sms.

- En Twitter se utilizan hashtags, que funcionan como etiquetas sobre el texto, para que se puedan consultar fácilmente todos los tuits que hablan de una misma cosa.

- Los tuiteros siguen a otros tuiteros y así leen sus tuits (están suscritos a ellos). Además, pueden retuitear los tuits de otro: reproducirlo para que lo lean sus propios seguidores. Un tuitero que desee tener muchos seguidores (léase: un tuitero) intentará que sus tuits sean originales, expresivos, graciosos, mordaces… En el tuit, muchas veces la forma importa más que el fondo.

- Esto hace que cuando algo hace gracia en Twitter, es fácil que se extienda como la pólvora y todo el mundo lo reproduzca, adaptándolo y modificándolo (o no). Aquí van algunos ejemplos de «coletillas» que se usan repetitivamente:

TGIFriday, día de la libertad y los amigos

¡Feliz próximo periodo traslacional terrestre!

Deberes para Navidad

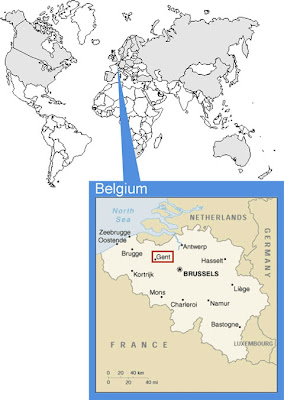

Edisyn Workshop on Ibero-Romance Dialects: Clitics and Beyond

El miércoles 12 (pasado mañana) y el jueves 13 (que va justo después) va a tener lugar en la Universidad de Carlos III de Madrid el Edisyn Workshop on Ibero-Romance Dialects: Clitics and Beyond. Si les interesa la dialectología y pueden asistir, se lo recomiendo encarecidamente, por dos motivos. El primero, que sé de buena tinta que las charlas van a ser muy interesantes. El segundo, que está organizado como un congreso informal, con mucho tiempo para comentarios y preguntas del público, además de una mesa redonda sobre tendencias actuales en la dialectología ibero-romance. En la página web tienen el programa y las indicaciones sobre cómo llegar. (Por cierto, aunque la página esté en inglés, el congreso va a ser mayoritariamente en español.) Si el tema les interesa, pero no pueden asistir, intentaré tuitearlo en directo, con el hashtag #madisyn (lo sé, soy un genio de los juegos de palabras). ¡Nos vemos en Getafe!

Doctor, doctor

En estos precisos instantes, mi amigo Olivier Iglesias (sí, como Julio. Los hay con clase.) se dispone a defender su tesis en la Université Paris 8 sobre el fenómeno conocido como «subida de clítico». ¿Lo qué? Clíticos son (en este contexto) los pronombres personales átono (lo, la, me, te, nos…, ya saben). Y subida se refiere al hecho de que, en algunas perífrasis verbales del español, el pronombre puede colocarse detrás del infinitivo o el gerundio, o anteponerse (subir) al verbo flexionado. Venga un ejemplo:

– Doctor, doctor, ¿a qué hora me puede atender?

– Podré atenderle a partir de las doce.

Esto es lo que dice el Diccionario Panhispánico de Dudas al respecto (bajo el lema pronombres personales átonos):

«Pero si el infinitivo o el gerundio forman parte de una perífrasis verbal, en la mayor parte de los casos los clíticos pueden colocarse también delante del verbo auxiliar de la perífrasis, que es el que aparece en forma personal: Debo hacerlo / Lo debo hacer; Tienes que llevárselo / Se lo tienes que llevar; Vais a arrepentiros / Os vais a arrepentir; Siempre está quejándose/ Siempre se está quejando; Siguió explicándomelo / Me lo siguió explicando.

»La anteposición de los clíticos no es posible cuando el verbo auxiliar de la perífrasis es impersonal: Hay que pedírselo(no *Se lo hay que pedir); o si el verbo en forma no personal es el sujeto oracional pospuesto de verbos como parecer, importar, convenir, etc.: Parecía entenderlo(no *Lo parecía entender); Conviene intentarlo (no *Lo conviene intentar); Importa denunciarlo (no *Lo importa denunciar). Tampoco es normal la anteposición de clíticos con verbos que expresan creencia, temor, deseo, preferencia o conocimiento, como creer, temer, desear, preferir, negar, afirmar, entre otros: Cree haberlo guardado (más normal que Lo cree haber guardado); Prefiero ignorarte (más normal que Te prefiero ignorar); Deseo irme (más normal que Me deseo ir); Negó saberlo (más normal que Lo negó saber), etc.»

Sin embargo —y como siempre—, no todos los hablantes siguen una gramática tan restrictiva como la que describe la Academia… En la provincia de Segovia, por ejemplo, no es nada infrecuente la anteposición del clítico en la perífrasis impersonal con haber que. Miren un par de ejemplos de Moraleja de Cuéllar, obtenidos del COSER:

Lo hay que amasar, los ajos.

Y se enllenan las tripas gordas del cerdo, que las hay que lavar […].

En su tesis, Olivier estudia los idiolectos de una serie de hablantes (el habla concreta de estos) para investigar qué factores condicionan la posición del pronombre en sus gramáticas individuales. Todo un señor trabajo que le va a granjear un muy merecido título de doctor, después de tres años examinando y auscultando complejos verbales para llegar a un buen diagnóstico. Me imagino que cuando lea esto, tendrá más o menos esta pinta:

➔ Y un pequeño regalo, con interposición, oído la semana pasada en una cena: Yo ya lo llevo un rato bebiendo.

Eso sí, ese lo se refería al pacharán y no he encontrado mucha bibliografía acerca de cómo el factor alcohólico afecta a los datos lingüísticos…

El que quiera peces, que se coche el culo. Pero luego que no se meye…

¿Conocíais alguna de ellas? ¿Alguna idea de su origen?

Entre nortes anda el juego

Gracias a Bea, a Fernando, a Iago, a Iria, a Cristina, a José Antonio, a Lucía, a Raquel, a Rodrigo, a Laura, a Míkel, a Conchi, a Borja, a Ekaitz, a Julio, a Javier, a Che, a la mamma y el pappa, a José, a Concepción, a Dolores, a Áurea, a Jesús, a Marcial, a Miguel, a Aurelia, a Benilde, a Juani, a Raúl, a Manuel, a Ricardo, a José Antonio y a José Antonio, a José Miguel, a Isabel, a María, a Rosario, a Evelino y a Juan

En las últimas tres semanas (o eso creo, empiezo a perder la noción del tiempo desde que no se mide en kilómetros) he estado de encuestas por Galicia y unos cuantos lugares del norte de España. Así que apenas he encontrado tiempo para escribir las entradas de rigor.

+11.33.44.png)

+22.22.40.png)

Recuerdo vagamente haber prometido una palabra por cada pueblo visitado, pero me temo que mis promesas no valen un pimiento y que tendrán que conformarse (lo sé, lo sé, LO SIENTO) con un poco menos, aunque sólo por ahora. Les compensaré en cuanto me ponga a transcribir los millones de horas de grabación (según los organizadores, tres horicas según el gobierno) que estoy juntando.

Para no ser tan horrible, les dejo un pequeño aperitivo. En el cuestionario que realizo para completar los datos de mi tesis siempre me llama la atención que algunos campos semánticos parecen prestarse más a la diversidad léxica que otros. Por ejemplo, suelo encontrar muchas de palabras para golpe dado con la mano a una persona (además de las típicas torta, sopapo, bofetón), mientras que otras acciones, como nadar o sentarse suelen ser… eso, nadar o sentarse. Las palabas para tortazo me las reservo para cuando esté transcribiendo, pero les traigo otras. ¿Saben ustedes las cotillas, curiosas, correveidiles, chismosas…? Suelo recibir respuestas dispares cuando pregunto por ellas y he descubierto algunas palabras que no conocía: conterilla (en Cádavos, Orense); alparcera (en Épila, Zaragoza) y avrigoada (o algo que se pronuncia parecido, pero que no tengo ni idea de cómo se escribe, en Laxoso, Pontevedra). En Ribaforada (Navarra) emplean alcahueta, (que no me era desconocida) y al preguntar por ella en Épila (a apenas 64 km), resultó ser demasiado grosera.

Una última cosa: ¿recuerdan que en Quintanilla de Rueda les daba pena el sol? Pues en Gumiel de Mercado (Burgos), les ofende.

Prometo hacer justicia a toda la gente que sale en el agradecimiento entre la semana que viene y la próxima. Palabra de filóloga.

Syntax is all around

Igual han pensado que abro con esta frase por su interés psicobiológico… Qué monos… Pues no. La pongo por lo siguiente:

Entendamos la evolución como la supervivencia de los mejores cuidadores y de los mejor cuidados.

Cuidadores y cuidados parecen palabras muy similares: ambas son masculinas y plurales, ambas llevan un artículo (los) y, sin embargo… ¿Qué es lo que ocurre para que mejor aparezca en plural delante de cuidadores, pero no delante de cuidados? Pues lo que ocurre es que cuidadores es un sustantivo de pleno derecho, mientras que cuidados no lo es: cuidados es un adjetivo (que viene del participio del verbo cuidar), aunque aparece sustantivado en este contexto, ya que el sustantivo al que se refiere está omitido (sería algo como los seres mejor cuidados). Como cuidadores es un sustantivo, mejores es un adjetivo y ambos concuerdan en número. Pero como cuidados es un adjetivo, mejor es un adverbio, así que no tiene número para concordar.

¿Y por qué les meto este rollo? Primero, porque me encanta. Y segundo, porque muchas veces la gente se pregunta (o lo que es peor: me pregunta) para qué vale la sintaxis que estudiaron en el cole. Pues para esto mismo: para entender (y maravillarse de) que las palabras tienen algo dentro que hace que se comporten de una manera o de otra. ¿O no es fantástico que si hubiéramos dicho los mejores cuidados y, por lo tanto, cuidados hubiera sido un sustantivo, ya no nos estuviéramos refiriendo a personas, sino a acciones (como en cuidados intensivos)?

Hoy, transcribiendo una entrevista, he encontrado un ejemplo inmejorable de la conciencia sintáctica de los hablantes. La que habla es una señora de un pueblo de Albacete, llamémosla María, y está hablando de que algunas personas «hablan peor» (los nombres son falsos):

María nota una diferencia entre la comida con la /d/ (un sutantivo) y la comía sin la /d/ (que sería un adjetivo: ‘lo que ya te has comido’). Esto es fantástico, pues muchos de los trabajos que han estudiado la pérdida de la /d/ (Ya me lo he acabao to) han notado que se da antes en participios (he acabao, he comío) que en sustantivos (cazaor, comía). Parece que María ve esto clarísimamente.

Lo más bonito de la sintaxis, (pa mí, of course), es cuando los hablantes la cambiamos, para poder decir todo lo que queramos. Por ejemplo, es muy común estar escuchando la radio y oír Son las once, las diez para ti que nos escuchas desde Canarias. Para los que están en Canarias, esta frase no tiene más misterio. Sin embargo, para los que no lo estamos, puede ser (un pelín) chocante. ¿Y por qué? Porque tú siempre tiene un referente concreto: siempre se refiere a aquel al que hablamos. Por lo tanto, cuando le acompaña una oración relativa (como que nos escuchas desde Canarias), esta suele ser explicativa (que solo añade información extra) y no especificativa (que identifica a aquel del que se habla). Por ejemplo: Tú, que eres mi hermana, lo sabes mejor que nadie. Pero la radio es un contexto muy especial, en el que el que habla no tiene a sus interlocutores delante, así que tú se siente raro en la radio. Por ello, retorcemos un poquito la sintaxis a la que estamos acostumbrados y adaptamos la lengua a nuestras necesidades.

Bueno, les dejo para que puedan cantar felices… I feel it in my fingers, I feel it in my toes… Love Syntax is all around me, and so the feeling grows…

Follow

Follow

+21.45.58.png)

+21.45.44.png)

+21.46.49.png)

+21.52.27.png)

+21.50.59.png)

+21.46.26.png)

+21.47.33.png)

+21.54.16.png)

+17.23.16.png)

+21.40.09.png)